Seputar Batavia

|

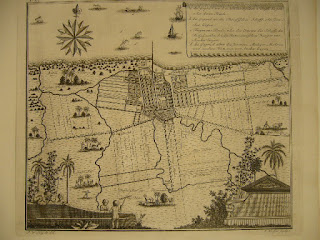

| Peta Ommelanden (sekitar Batavia) |

Penutupan abad kedelapan belas menyaksikan terkoyaknya

keamanan publik di Ommelanden Batavia.

Gerombolan-gerombolan yang berkeliaran menyatroni kawasan itu, pembunuhan

merajalela, mengacau ketertiban, dan pertempuran kecil-kecilan antar-kelompok

etnis bahkan terjadi di tempat-tempat terpencil. Di Tangerang, di perbatasan

dengan Banten, orang Cina dan Jawa bentrok, beberapa kampung dibakar, dan tak

jauh dari situ, warga Belanda dan bekas heemraad

Andries Teisseire dibunuh para bandit. Di sebelah timur Batavia, di Marunda,

penduduk setempat bersekutu dengan pasukan Inggris. Pihak berwenang mengalami

kesulitan besar untuk menghimpun keterangan intelijen tentang situasi saat itu

dan memulihkan ketertiban. Bahkan sesudah 180 tahun kehadiran Belanda, sangat

terasa bahwa kontrol Belanda atas Ommelanden sangat rapuh.

[ … ]

Pemukiman di Ommelanden muncul dari dua arah. Mula-mula,

tentu saja, berlangsung eksplorasi dan pembudidayaan bertahap hutan-hutan di

sekitar Batavia. Pada tahun 1620-an, orang Belanda dan Cina membersihkan lahan

di luar tembok kota dan menanam kelapa. Eskpansi ini terutama mengarah ke selatan,

di sepanjang Sungai Ciliwung. Sebelah timur dan barat kota tanahnya bergambut

dan tidak cocok untuk bercocok tanam dan pemukiman hingga sistem drainase kanal

dan parit menyingkirkan halangan-halangan paling buruk ini. Selain proses

terkenal penggarapan lahan yang dilakukan para pengusaha kota itu, terjadi pula

imigrasi dan pemukiman perlahan-lahan namun terus meningkat dari orang-orang

Jawa, baik dari barat, dari wilayah Banten, maupun dari timur,

provinsi-provinsi Mataram. Apa pun alasan politis atau ekonomi mereka, yang

jelas para imigran terus mengalir, dan berbondong-bondong mendatangi wilayah

yang dikontrol Kompeni di sekitar Batavia atau daerah tak bertuan di pegunungan

di selatan Batavia. Walaupun Kompeni berusaha mengonsentrasikan orang Jawa di

satu tempat, mereka memperlihatkan kecenderungan meningkat untuk menyebar ke

segala penjuru pedalaman, menetap di tanah milik pribadi, atau di daerah-daerah

tak bertuan yang jauh dari kota.

Baru sesudah tahun 1650 pihak berwenang menyatakan

bertanggung jawab untuk mengarahkan, melindungi, dan membantu pembersihan tanah

di Ommelanden. Fase campur tangan pemerintah ini dipicu oleh ancaman militer

dari Banten, pertambahan penduduk Ommelanden, dan peningkatan konflik atas kepemilikan

dan batas tanah. Sebuah langkah penting dilakukan pada tahun 1656–1657 berupa

pembangunan enam benteng kecil sejauh satu hingga dua kilometer dari tembok

kota. Sebuah badan terpisah, heemraden,

dibentuk untuk mencatat hibah tanah dan mengelola jalan serta angkutan air.

Periode ini juga ditandai dengan dua pengembangan aturan yang

sepenuhnya berbeda, yang akan mengubah secara dramatis penampilan Batavia.

Salah satunya adalah keputusan pemerintah untuk melarang semua orang Jawa

berada di dalam tembok kota dan mengonsentrasikan mereka di beberapa lokasi di

Ommelanden, dipimpin oleh kepala kampung mereka masing-masing dan diawasi oleh

seorang pejabat Eropa. Langkah ini menjadi model selama 150 tahun berikutnya,

yang dalam kurun itu kehidupan Muslim nyaris disingkirkan dari dalam kota.

Peristiwa lainnya, terjadi pada tahun 1656, adalah kedatangan rombongan pertama

pasukan bantuan dari Kepulauan Ambon. Mereka ditundukkan oleh Panglima Arnout

de Vlamingh van Outshoorn dan selanjutnya dimasukkan ke dalam dinas militer

Kompeni. Sesekali mereka bertempur dalam ekspedisi militer besar-besaran

Kompeni selama periode itu: Sailan, Sumatra, dan Sulawesi. Walaupun kebanyakan

orang Ambon lebih sering bertugas di luar negeri ketimbang di Batavia, mereka

diberi sebidang tanah di dekat Marunda, sebelah timur Batavia yang berbatasan

dengan Karawang.

Orang-orang Ambon itu segera disusul oleh pasukan-pasukan

lain, Makassar, Bugis, dan Bali yang diperlakukan sama seperti orang-orang

Ambon. Hampir tanpa perkecualian, mereka diundang ke Batavia setelah dibujuk

masuk dinas militer Kompeni selama berbagai ekspedisi militer di Kepulauan

Ambon, di Sulawesi selatan, atau di Jawa. Dengan cara itu, Kompeni memastikan

loyalitas kelompok-kelompok yang sebagian besar dahulu adalah musuhnya. Salah

satu contoh terakhir prosedur ini adalah bangsawan Bali Gusti Ktut Bedahulu

yang, setelah memerangi Kompeni di Jawa timur, menyerah kepada Belanda pada

tahun 1708 dan dihadiahi sebidang tanah sebagai imbalan di Bacherachsgracht di

sebelah barat kota. Menjadi tulang punggung sistem kampung, kelompok-kelompok

militer itu diikuti dan segera dikalahkan jumlahnya oleh banyak budak yang

dibebaskan yang menetap di Ommelanden, waktu berlalu dan pemerdekaan budak

menjadi pemasok utama bagi komunitas kampung (kecuali orang Jawa, yang jarang

terwakili dalam populasi budak, dan yang komunitasnya membesar hanya dengan

imigrasi “bebas”).

Meningkatnya jumlah orang Jawa dan penduduk Indonesia

lainnya setelah tahun 1656 menyodorkan beberapa problem bagi pihak berwenang,

dan pemisahan tampaknya menawarkan solusi. Salah satu problem adalah dugaan

ancaman terhadap ketertiban publik dari kelompok-kelompok tentara itu, juga

kemungkinan bentrok antara berbagai kelompok tersebut. Problem lainnya adalah

keengganan pemerintah untuk campur tangan dalam urusan-urusan pribumi atau

dalam administrasi hukum pidana. Selanjutnya, diharapkan komunitas-komunitas

itu bisa dimobilisasi dengan mudah apabila Kompeni membutuhkan tentara.

Perlahan-lahan berkembang sebuah sistem untuk mengatur kelompok-kelompok yang

baru tiba di Batavia; tetapi baru pada tahun 1686, ketika sebuah gardu jaga

kota diserang bandit-bandit Bali, pemerintah memutuskan untuk menuntaskan

persoalan kelompok-kelompok Indonesia, dan menerbitkan berbagai peraturan

terperinci yang mencakupi seluruh komunitas di Ommelanden. Diangkatlah para

kepala kampung yang memperoleh pangkat kapten. Mereka mendapat imbalan tanah

untuk menopang hidup mereka dan menampung para pengikut mereka. Dengan cara ini

berbagai komunitas dijauhkan dari dalam kota, menegakkan yurisdiksi sipil dalam

komunitas masing-masing, mencukupi diri sendiri, dan mudah dimobilisasi dengan

perantaraan para kepala kampung yang ditunjuk. Dengan demikian prinsip

administratif kolonial pemerintahan tidak langsung dalam skala kecil tercermin

di Ommelanden.

Kebijakan pemisahan berbagai komunitas Indonesia

menyerupai, dan barangkali ditopang oleh, praktek yang lazim berlaku di

kebanyakan kota bandar Asia Tenggara yaitu memberikan wilayah khusus bagi

komunitas dagang asing dan menjamin kebebasan pelaksanaan yurisdiksi mereka

sendiri. Berbagai prakarsa untuk mencapai tujuan serupa sesungguhnya juga

dilakukan di Batavia pada tahun 1620-an dan 1630-an, dalam skala kecil, dan lambat

laun semacam pemisahan sendiri terjadi di kalangan Mardijker (Kristen Asia),

Cina, dan yang disebut Moor (Muslim India) di beberapa pinggiran kota. Tetapi

pemisahan kelompok-kelompok Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan bertolak belakang dengan proses pemisahan diri tersebut dalam

ihwal keketatan aturan formalnya dan (sebagian) dalam tujuan-tujuannya.

Pemisahan itu didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan, dan pada saat bersamaan

dimaksudkan untuk mengatasi persoalan keamanan publik di Ommelanden dan

keruwetan administratif yang disebabkan oleh kehadiran kelompok-kelompok etnis

yang sangat beragam itu.

Berbagai komunitas Indonesia tetap menjalankan fungsi

militer mereka hingga akhir periode VOC. Bahkan pada tahun 1773 pemerintah

mengharapkan para perwira Indonesia “[...] agar mereka selalu siaga dan

bersedia ditugaskan dalam salah satu ekspedisi [...].” Sedikit demi sedikit

perekrutan bahkan mencapai tugas di kapal-kapal Kompeni sewaktu Kompeni semakin

kesulitan melengkapi kapal-kapal mereka dengan para pelaut dari Republik Belanda.

Baru pada tahun 1780-an, ketika kekurangan tenaga kerja menjadi sangat gawat

dan penduduk kampung-kampung Batavia makin enggan diikutsertakan, Kompeni

berpaling ke sumber-sumber lain. Makin banyak orang yang direkrut di Madura, di

sepanjang pantai utara Jawa, bahkan di wilayah-wilayah kerajaan Surakarta dan

Yogyakarta.

Dipetik dari Remco Raben, Seputar Batavia: Etnisitas dan otoritas di Ommelanden, 1650–1800,

dalam Jakarta Batavia: esai sosio

kultural, penyunting: Kees Grijns dan Peter J.M. Nas, penerjemah: Gita

Widya Laksmini dan Noor Cholis, Banana, KITLV, Jakarta, 2007.

Sumber gambar: https://driwancybermuseum.wordpress.com/page/17/?newwi

Comments

Post a Comment