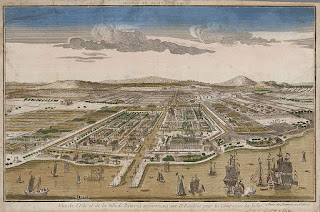

Ritual diplomatik Batavia

|

| Batavia (c. 1780) |

Setiap kali peran historis ibu kota Indonesia dalam

perjuangan merebut kemerdekaan disinggung, sepertinya julukan yang paling tepat

untuk dilekatkan kepadanya adalah kota diplomasi. Selama empat tahun yang

merentang antara Proklamasi Kemerdekaan pada Agustus 1945 dan penyerahan

kedaulatan pada tahun 1949, Jakarta menjadi pusat kegiatan pengumpulan data

intelijen. Bersamaan dengan itu ibu kota berfungsi sebagai sebuah laboratorium

di mana para juru runding pemerintah kolonial Belanda dan Republik Indonesia yang

masih muda bisa menguji strategi-strategi politik mereka. Di bagian Jawa yang

lain pertempuran berlanjut.

Di kubu Republiken terdapat perbedaan pendapat antara

mereka yang meyakini bahwa kemerdekaan harus dicapai lewat diplomasi, dengan

demikian menghindari korban nyawa berlebihan dan penderitaan, dan mereka yang

percaya bahwa merdeka hanya bisa direbut melalui perjuangan bersenjata.

Argumen-argumen serupa juga bisa ditemukan di kubu

Belanda. Strategi-strategi yang disusun para pejabat sipil di meja perundingan

dimaksudkan untuk memandulkan republik muda itu di Jawa Tengah dalam jaringan

sistem negara konfederasi. Sesungguhnya, inilah tujuan akhir Perundingan

Linggadjati. Di lain pihak, militer Belanda berteriak lantang bahwa waktu yang

amat berharga hilang ketika negosiasi berlangsung: makin lama para

“pemberontak” diberi peluang untuk memperkuat diri, akan semakin sulit menumpas

mereka.

Kedudukan Jakarta dalam konflik ini tidak menentu. Bagi

bangsa Indonesia kota itu adalah tempat kelahiran Republik baru, sebab Sukarno

dan Hatta menyatakan Proklamasi

Kemerdekaan di kota proklamasi ini di kediaman Sukarno pada tanggal 17 Agustus

1945. Bagi Inggris beberapa pekan kemudian, Jakarta adalah tempat musuh

menyerah, di mana tentara Inggris akan menerima penyerahan pasukan Jepang. Bagi

Belanda, tak lama sesudah itu, Batavia—belum Jakarta—akan menjadi pangkalan

bagi kampanye militer Belanda untuk menguasai kembali wilayah mereka yang lepas

di pulau Jawa begitu mereka sudah cukup kuat. Daerah itu begitu tidak stabil sehingga

pada tanggal 4 Januari 1946 para petinggi pemerintahan Republik,

mengkhawatirkan keselamatan mereka, dipaksa mengemasi barang-barang pribadi

mereka dan bertolak ke Yogyakarta.

Begitu Perserikatan Bangsa-Bangsa campur tangan, otoritas

kolonial Belanda tidak pernah mampu melaksanakan rencana untuk menegakkan

kembali hegemoni di medan perang. Ketika kampanye militer besar-besaran mereka,

atau “aksi polisional”, akhirnya dilancarkan pada tahun 1947 dengan dalih

memulihkan hukum dan ketertiban, protes internasional sedemikian sengitnya

hingga penyerbuan itu kedodoran dari sudut pandang politik, meski pada mulanya

terlihat sebagai kesuksesan strategis.

Selama empat tahun perjuangan kemerdekaan, Yogyakarta

menjadi basis mutlak faksi perjuangan. Yogya menjadi pusat simbolis perlawanan

ketika keraton Sultan Hamengkubuwono berubah menjadi markas besar perjuangan

Revolusioner, sementara Jakarta tetap merupakan pementasan wayang politik. Para

anggota misi asing, para juru runding serta penengah datang dan pergi. Ditilik

dari memoar pribadi dan catatan-catatan kontemporer, pertarungan diplomatik di

balik layar dipenuhi tindakan sembrono, ilusi, itikad yang disalahpahami, dan

ketidakpastian yang umumnya menyertai pembuatan keputusan, Benedict Anderson

mengatakan: “Jika seseorang hidup di Djakarta kosmopolitan yang diduduki, sulit

untuk tidak mempercayai mutlaknya kebutuhan akan diplomasi. Tetapi jika orang

itu hidup di Jogjakarta tradisional yang tidak diduduki, di mana wajah kulit

putih jarang terlihat, bagaimana orang itu bisa tidak percaya, mengamati dan

mengalami vitalitas bergolak kota itu, bahwa perlawanan mungkin dan harus

dilakukan?” (Anderson 1972: 301).

Meski begitu di meja perundinganlah monster pemerintahan

kolonial akhirnya terbantai pada tahun 1949. Beberapa tahun kemudian, pada

Konferensi Bandung 1955, Republik Indonesia, dianggap sudah cukup umur di

pentas diplomasi internasional, menyelenggarakan konferensi tingkat dunia

pertama untuk negara-negara non-blok.

Dilihat dalam kilas balik, terlihat nyaris ironis bahwa

tempat menonjol Indonesia dalam keluarga bangsa-bangsa melekat sangat erat

dengan lokasi perhelatan tersebut, sebuah kota yang di mata orang Betawi tak

lain hanyalah pertumbuhan dari sebuah bukit peristirahatan bagi orang kota yang

kepanasan. Harga diri daerah yang terkoyak mengatakan bahwa Konferensi Bandung

tidak mengizinkan Jakarta menyandang mutiara di mahkotanya.

Penduduk kota diplomasi boleh jadi merasa terhibur dengan

gagasan bahwa Batavia/Jakarta, yang menyimpan tradisi panjang sebagai makelar

kekuasaan untuk berbagai hubungan internasional di Asia Tenggara, nyaris tidak

membutuhkan sehelai bulu lagi untuk mempercantik hiasan kepalanya. Seorang

warga Jakarta yang gusar hanya perlu mengingat kembali lalu lintas diplomatik Zaman

Kompeni yang hampir terlupakan. Hingga permulaan abad kedua puluh, para duta

dari kerajaan-kerajaan Jawa dan utusan dari “raja-raja pribumi” luar Jawa melakukan

kunjungan kehormatan kepada gubernur jenderal, “Kepala Pemerintahan Hindia

Belanda”, di Batavia, yang kala itu dikenal sebagai “Ratu dari Timur”.

[ ... ] tiga ratus tahun silam pemerintah Batavia

mendapat tempat di antara para penguasa Asia dan berusaha mengikuti aturan main

yang kala itu dianggap sebagai etiket dan protokol diplomatik Asia. Para

kolonis Belanda tentu tidak perlu menciptakan ritual “oriental” guna

menyesuaikan dengan konvensi yang berlaku dalam melakukan hubungan luar negeri

pada tataran diplomatik di Hindia Timur. Ketika menyebut kata “diplomasi”,

istilah itu saya pakai untuk menunjuk proses di mana berbagai pemerintahan

bertindak melalui agen-agen resmi yang saling berkomunikasi. Struktur sistem

upeti dunia “diplomatik” Timur agak membingungkan para pendatang baru Belanda.

Mereka harus mencebur ke dalam kolam bergolak sistem lokal tata dunia

hierarkis, yang dirajut oleh relasi kekuasaan vertikal yang terus bergeser di

mana pemberian upeti terlebih dahulu ada daripada hubungan diplomatik relatif

horizaontal yang lazim di pentas Eropa, yang dari situ Hugo Grotius mendapatkan

ide orisinalnya tentang hukum internasional.

Sejauh mana persepsi Belanda tentang relasi kekuasaan

Indonesia dan representasi kekuasaan politik dalam perilaku ritual benar dan

tepat masih, hingga penelitian lebih lanjut dilakukan, terbuka untuk

dipertanyakan. Proses aktual di mana kehadiran Belanda di Hindia Timur mengakar

dalam jaringan politik imperium Cina dan Mogul yang jauh dan tata dunia

hierarkis yang berorientasi lebih regional para penguasa Jepang, Muang Thai,

Birma, Sailan atau Jawa adalah subjek yang sejauh ini hanya mendapatkan sedikit

perhatian dari para sejarawan. Pada masa lalu, ekspansi Eropa di Asia dikaji

sebagai gerakan penghancuran sepihak, sedangkan saat ini para sejarawan Asia

Tenggara berupaya serius menulis sebuah sejarah otonom yang cenderung

mengesampingkan keterlibatan Eropa dalam proses historis Asia Tenggara.

Sekaranglah saatnya menyingkirkan kedua pandangan historis timpang itu dan

mengakui bahwa, di tengah berbagai persekutuan yang berubah dalam politik Asia

Tenggara abad ketujuh belas dan kedelapan belas, kemunculan Kongsi Dagang

Hindia Belanda sebagai kekuatan teritorial dan maritim yang berhadap-hadapan

dengan para tetangganya terus-menerus ditantang. Yang membikin frustrasi

Pemerintah Tinggi (Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia) di Batavia, persekutuan

antara berbagai penguasa regional terus mengalami pergeseran dan Belanda selalu

terancam terseret dalam sengketa-sengketa lokal yang sedikit sekali sangkut pautnya

dengan mereka. Dalam hal ini prinsiplah, bukan politik, yang menentukan urusan

diplomatik penguasa-pedagang dan prinsip mereka adalah keuntungan komersial, jangan

sampai ada kekeliruan soal ini. Di mata Pemerintah Tinggi campur tangan dalam

pertikaian lokal dan pembentukan dominion mutlak tetap merupakan gagasan mahal

yang harus dihindari sebisa mungkin.

Alhasil, Pemerintah Tinggi di Batavia dengan sadar

memanfaatkan sisi seremonial hubungan luar negeri untuk menegakkan kendali atas

kepulauan Asia Tenggara, seraya berusaha keras menghindari segala komitmen

terhadap campur tangan aktual dalam urusan politik bangsa-bangsa yang tidak

memberi kontribusi langsung bagi jaringan perdagangannya. Di samping mengontrol

wilayah yang dikuasai langsung maupun tidak di Jawa, Ratu Batavia memegang

sebuah “supremasi laut informal” yang diperoleh dan dipelihara dengan

manipulasi atas hubungan diplomatik yang dinamis.

Dipetik dari Leonard Blussé, Ratu di antara para raja; Ritual Diplomatik di Batavia, dalam Jakarta Batavia: esai sosio kultural,

penyunting: Kees Grijns dan Peter J.M. Nas, penerjemah: Gita Widya Laksmini dan

Noor Cholis, Banana, KITLV, Jakarta, 2007.

Sumber gambar:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Jakarta#/media/File:Ville_de_Batavia_c1780.jpg

Comments

Post a Comment