Ekspedisi Kutub (5) - TAMAT

|

| Annie Dillard's Teaching a Stone to Talk |

Teknologi

Pada abad

kesembilan belas, seseorang menyimpulkan keberadaan Antartika.

Sepanjang

kurun itu, tidak seorang pun di bumi ini yang bisa memastikan ada

tidaknya daratan di selatan, walaupun seorang Amerika bernama Charles

Wilkes menyatakan pernah melihatnya. Beberapa ahli geografi dan

penjelajah berpsekulasi bahwa di sana tidak ada daratan, yang ada

cuma Lautan Antartika beku; sedangkan sebagian yang lainnya

mengasumsikan adanya dua pulau besar di sekitar Kutub. Bahwa di sana

ada sebuah benua, itu baru ditetapkan pada tahun 1935.

Pada tahun

1893, seseorang yang bernama John Murray di hadapan Perhimpunan

Geografi Kerajaan menyampaikan sebuah deduksi tentang benua

Antartika. Kapal ekspedisinya, Challenger,

tidak

pernah terlihat di benua semacam itu. Deduksinya dikembangkan

sepenuhnya dari aktivitas pengerukan dan pengukuran kedalaman

perairan dengan suara. Dalam uraiannya dia memaparkan sebuah benua

besar, sebuah peta spekulatif yang dia bikin. Dia mendeskripsikan

dengan akurat topologi benua tak dikenal itu: plato sentral berikut

sistem tekanan tinggi permanennya, gletser luar biasanya yang

menghadap ke Laut Selatan, deretan pegunungan vulkaniknya di satu

pantai, dan di pantai yang lain, deretan dataran rendah dan

perbukitan. Dia benar.

Dengan

demikian deduksi adalah sesuatu yang mungkin—walaupun sudah tidak

mode lagi. Ada banyak teknik yang mungkin dipakai untuk eksplorasi

daerah kutub. Misalnya, ada yang namanya ekspedisi menghanyut.

Ketika

sepasang celana kedap air kuning milik awak Jeannette

yang hilang itu muncul tiga tahun kemudian di Greenland, setelah

hilang di utara Rusia tengah, penjelajah Norwegia Fridtjof Nansen pun

tertarik. Berdasarkan perjalanan celana itu dia menyusun

noktah-noktah di peta kemungkinan arah arus di basin kutub. Kemudian

dia melakukan sebuah ekspedisi menghanyut: pada tahun 1893 dia

sengaja mengarahkan kapalnya, Fram,

ke pulau es apung dan membuang sauh menunggu saat arus bergerak ke

utara dan, dia berharap, menuju ke Kutub. Selama hampir dua tahun,

dia dan dua belas awaknya hidup di kapal saat lautan beku membawa

mereka. Nansen menulis dalam buku hariannya, “Aku rindu kembali ke

kehidupan . . . tahun-tahun berlalu di sini . . . Oh! Kadang-kadang

berdiam diri begini meremukkan jiwa orang; hidup orang tampak sama

gelapnya dengan malam musim dingin di luar; tidak ada sinar matahari

yang menjamahnya kecuali pada masa lalu dan masa depannya yang jauh,

sangat jauh. Aku merasa seolah-olah aku harus

menerobos keadaan mati ini.”

Karena arus

tidak membawa mereka ke Kutub, Nansen dan seorang awaknya bertolak

pada suatu musim semi membawa kereta anjing dan kayak ke Kutub

berjalan kaki. Keadaan memang sangat ganas di dataran es itu, hingga

setelah mencapai garis lintang utara yang sudah tercatat, keduanya

berbalik ke selatan menuju daratan, menghabiskan musim dingin bersama

di sebuah pondok batu di Kepulauan Frans Josef dan hidup dengan

mengandalkan daging beruang kutub. Musim semi berikutnya mereka

kembali, setelah hampir tiga tahun, ke peradaban.

Ekspedisi

Nansen adalah yang pertama dari sekian ekspedisi menghanyut. Semasa

Perang Dunia I, para anggota ekspedisi Arktik Kanada berkemah di atas

lempeng es apung seluas tujuh mil kali lima belas mil; mereka

menghanyut selama enam bulan sejauh empat ratus mil di Laut Beaufort.

Pada tahun 1937, sebuah pesawat terbang menurunkan sebuah ekspedisi

menghanyut Rusia di atas lempeng es apung di dekat Kutub Utara.

Keempat ilmuwan Soviet itu menghanyut selama sembilan bulan sementara

lempeng es apung mereka, membentur es daratan, berulang kali terpecah

menjadi bagian yang makin kecil.

Daratan

Aku, lihatlah,

berangkat lagi.

Hari-hari

bertemu banyak makna. Sudut-sudut ditimbuni puisi; seluruh sistem

yang tidak tuntas mengotori es.

Teknologi

Seorang letnan

bernama Maxwell, anggota ekspedisi kutub kedua Vitus Bering, menulis,

“Kau tidak akan merasa aman ketika harus melayari perairan yang

benar-benar kosong.”

Para ahli peta

menyebut ruang kosong di peta sebagai “putri tidur”.

Di atas

peta-peta kami aku melihat simbol-simbol untuk perairan dangkal dan

di sampingnya terdapat tulisan “P. D.” Teman dudukku di bangku

gereja, si kikuk berkumis yang berpengalaman dengan peta navigasi dan

paham bagaimana menentukan posisi berdasarkan bintang-bintang,

memberitahuku bahwa inisial itu adalah kependekan dari “Position

Doubtful”, Posisi Meragukan.

Daratan

Untuk

mengetahui lokasi pasti Kutub, pilihlah suatu malam gelap dan jernih

untuk memulai. Dengan navigasi biasa tetapkan lokasi Kutub di sebuah

area seluas beberapa yard

persegi. Lalu pasang di atas es di area itu serangkaian kamera.

Arahkan kamera-kamera itu ke titik tertinggi langit; biarkan bukaan

kamera-kamera itu terbuka. Lalu cuci film. Film dari kamera yang

ditempatkan tepat di Kutub akan menunjukkan bintang-bintang malam

yang berputar sesempurna lingkaran-lingkaran konsentris sirkular.

Teknologi

Aku menyukai

kesendirian, juga senyap, dan apa yang disebut Plotinus “kepergian

sendiri menuju Sendiri.” Aku menyukai kesendirian. Sir John

Franklin, nampaknya, menyukai backgammon.

Apakah yang semacam itu sesuai dengan kondisi?

Anda

meninggalkan rumah dan negeri Anda, meninggalkan kapal Anda, juga

meninggalkan teman-teman Anda di tenda, seraya berkata, “Aku akan

keluar, mungkin agak lama.” Cahaya di tepi jauh badai es memikat

Anda. Anda berjalan, dan suatu hari memasuki jantung terbentang

senyap, di mana daratan lenyap dan lautan menjadi uap serta es

menyublim di bawah bintang-bintang tak dikenal. Inilah akhir Via

Negativa, tepi tanpa cahaya di mana tebing pengetahuan memudar, dan

cinta demi cinta itu sendiri, tanpa objek, bermula.

Daratan

Kukenakan

senyap dan menunggu. Kutinggalkan kapal dan berangkat berjalan kaki

ke es kutub. Aku membawa kronometer dan sekstan, tenda, kompor dan

bahan bakar, daging dan lemak. Untuk air aku melelehkan es yang

kucacah-cacah dengan kapak kecil; air asin beku rasanya tawar. Aku

tidur ketika tidak sanggup lagi berjalan. Aku berjalan mengikuti

kompas yang menunjuk utara geografis.

Aku berjalan

dalam hampa; aku mendengar napasku. Aku melihat tangan dan kompasku,

melihat es yang begitu luas melengkung, melihat puncak planet ini

membentuk kurva dan atmosfer rendahnya terus menurun. Tahun-tahun

berlalu di sini. Aku sedang berjalan, seringan sejumput aurora; aku

seringan layar, setumpuk garis-garis tak berwarna; aku berteriak

“langit dan bumi tidak bisa dibedakan!” dan arus di bawah kaki

membawaku dan aku berjalan.

Badai salju

seperti selembar tabir; aku memasukinya. Salju yang menerpa menempel

di mataku. Tidak ada yang bisa dilihat atau diketahui. Aku menunggu

di tenda, diriku hanyut dan tidak berbuat apa-apa, selama

berminggu-minggu saat badai menggila. Suatu hari segalanya berakhir,

kubereskan tenda dan berjalan. Badai menjernihkan udara; gerombolan

awan tersingkir; matahari berputar-putar di langit seperti seekor

ikan dalam mangkuk bundar, seperti sebutir kerikil menggelinding

dalam ember, seperti perenang, atau sebuah melodi menghentak

berulang-ulang, terus berulang di atas di segala penjuru.

Namaku Senyap.

Senyap adalah bivakku, dan makan malamku kuseruput dari mangkuk. Tiap

pagi aku mengenakan untaian longgar batu-batu. Mataku adalah batu;

sepotong es memenuhi mulutku. Tengkorakku adalah basin kutub;

tempurung otakku menumbuhkan gletser, dan gunung es, dan es melumer,

dan lempeng es apung. Tahun-tahun sedang berlalu di sini.

Jauh di depan

adalah perairan bebas. Aku tidak tahu sedang musim apa, tetapi tahu

berapa lama aku berjalan ke dalam kesenyapan seperti sebuah

terowongan yang melebar di depanku, ke dalam tangan terentang

cakrawala yang meluas laksana air. Aku berjalan menuju pinggir pulau

es apung, menuju tepi yang melepas lempeng-lempengnya ke air hijau

dan hitam; aku berdiri di pinggir dan melihat ke atas. Bercak-bercak

lelehan es di kulit air sejauh bisa kulihat menggores laut dan

tercerai-berai tiap kali sebongkah es atau salju timbul tenggelam

atau mengapung lewat. Lempeng-lempeng es apung tampak tebal di air,

beberapa di antaranya sebesar pulau. Di sampingku sedang lewat sebuah

panci datar lempeng es apung dan di atasnya seseorang mengulurkan

dayung. Kupegangi sirip dayung itu dan melompat. Aku mendarat di atas

lempeng es apung panjang.

Tak seorang

pun berbicara. Di sini, di haluan lempeng es apung, badut-badut

meriah itu mengikatkan diri di es. Dengan patok tenda dan tali mereka

mengikatkan pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka ke lempeng

es apung itu di mana mereka berbaring telentang dan diam, menatap ke

atas. Di antara para badut, juga terikat, terdapat anak-anak

laki-laki dan gadis kecil, beberapa perempuan, dan beberapa laki-laki

dari berbagai negara. Salah seorang dari para laki-laki itu adalah

Nansen, penjelajah Norwegia yang menghanyut. Salah seorang perempuan

berulang-ulang membuka dan mengepalkan tinjunya. Salah seorang badut

menyibak jumbai lehernya, memperlihatkan kulitnya. Berjam-jam aku

melewati orang-orang yang terikat itu, bermaksud kembali lagi nanti

dan mengambil tempatku.

Melangkah

lebih jauh aku melihat pastor tinggi itu juga ada di situ, pastor

yang menyajikan bagi komuni jus anggur pada sebuah kebaktian ekumenis

beberapa tahun yang lalu, di negara lain. Dia sudah tua sekali.

Sendiri di atas sebidang salju yang dihempas angin dia berlutut,

berdiri, dan berlutut, dan berdiri, dan berlutut. Tak jauh darinya,

di tepi lempeng es apung, duduk di atas peti kemas, adalah si pembuat

deduksi John Murray. Dia menurunkan bandulan pengukur kedalamannya

dari kapal dan mengulur tali. Dia mengenakan topi bulu antik Doctor

Akal, seperti yang dipakai Erasmus dalam potret; dimaklumi bahwa

andai dia kembali dan memaparkan temuan-temuannya, dia pasti jadi

bahan tertawaan, karena topinya itu. Kapten Oates anak buah Scott

juga ada; dia tidak punya kaki. Orang inilah yang keluar dari

tendanya,

demi menyelamatkan teman-temannya. Kini di atas kehormatannya dia

berdiri dan menyiapkan tali kendali layar linen; dia melangkahi

tiang kayu di tengah kapal bukit.

Dari buritan

lempeng es apung itu rasanya aku mendengar musik; aku beranjak,

tetapi aku membutuhkan beberapa tidur untuk sampai ke situ. Aku tidak

lagi menggunakan tenda. Setiap kali bangun, aku mengamati lempeng es

apung itu dan cakrawala lautan mencari tanda—tanda-tanda pulau es

apung yang kami tinggalkan, atau tanda-tanda perairan bebas, atau

daratan, atau sembarang cuaca. Tidak ada yang berubah; hanya ada laut

hijau dan es mengapung, dan laut hitam di kejauhan bertabur gunung

es, dan angin buritan ajek yang beraroma garam mineral tak dikenal,

dan dasar lautan.

Akhirnya aku

mencapai buritan luas lempeng es apung itu, pantai sangat

centang-perenangnya, kerumunan orangnya, unggunan api memasaknya. Ada

anak-anak yang menggendong bayi, para laki-laki dan perempuan yang

melukisi kulit mereka dan mencoba menangkap bayang-bayang mereka di

air dan menyimpannya di tempat terlindung. Di dekat tepi air terdapat

sebuah piano kayu, sebuah bangku dengan buku telepon di atasnya.

Seorang perempuan sedang duduk di atas buku telepon itu dan memainkan

lagu Sanctus. Angin bertambah kencang. Aku menyanyi keras-keras,

sekadar berkelakar.

Banyak badut

di sini; salah seorang di antaranya membagi-bagikan kue-kue Pandu

Putri, kue-kue itu lengket menyatu. Belum lama berselang, aku baru

tahu, Sir John Franklin dan awaknya naik lempeng es apung ini, begitu

pula anak buah kapal Polaris

dan

Jeannette

yang

hilang. Mereka, yang seragam kunonya mengundang pandangan iri,

kelaparan. Sebagian dari mereka mulai berlaku kasar terhadap si

mesdinar bengal. Seorang anak buah kapal memanggul anak itu menyusuri

tepi lempeng es menghampiri piano, di mana dia meninggalkan anak itu

demi segenggam kue dan tempat duduk di bangku di sebelah si pianis

pendek, yang kaki tak beralasnya, mungkin karena buku telepon itu,

tidak bisa menjangkau pedal. Dia mulai memainkan “The Sound of

Music.” “Anda tahu Bach tidak?” aku bertanya pada perempuan

itu, yang kakinya tampak sangat sibuk dengan kaki anak buah kapal

kelaparan itu; “Anda tahu Mozart tidak? Atau mungkin ‘How Great

Thou Art’?” Seorang perwira kurus kering yang mengenakan syal

sutra hitam menemukan Laksamana Peary, yang dapat dikenali dari

kejauhan berkat bendera aneh di tangannya. Peary dan perwira itu

bersama-sama merencanakan sebuah pertunjukan amatir dan drama komedi

pendek. Ketika mereka mendekatiku, aku menawarkan diri untuk

menyanyikan “Antonio Spangonio, The Bum Toreador” dan/atau

membaca sepenggal fiksi pendek; mereka mengatakan akan memberi tahu

aku nanti.

Kristus,

menyangka bahwa kami semua adalah penguin, berpose jongkok di depan

kamera. Dia jongkok, dalam jubahnya, di antara penyanyi utama

Wildflowers,

yang dengan riang berusaha menentukan sudut terbaik untuk memegang

gitarnya di depan kamera, dan istri si petani, yang terus menatap

jari kakinya yang dilukisi sampai si ayah baptis Filipina yang

menangani kamera berseru “Cheese.”

Perempuan bergaya country

itu, bernyanyi-nyanyi, berhasil menjejalkan sepotong kue kepada si

bayi Oswaldo. Bayi Oswaldo berdiri dalam jubah berenda dan sepatu

tenis birunya di tengah lingkaran para penjelajah, membuat kesal

mereka.

Di tanganku

kudapati sebuah tamborin. Di depan sejauh cakrawala yang rapuh, aku

melihat gunung-gunung es di antara lempengan es apung. Aku melihat

gunung-gunung es dan lempeng-lempeng gunung es berkolom-kolom dan

retakan gelap di air di antara mereka. Menggantung di bawah balutan

awan menebal adalah garis-garis tak berwarna gelap yang memantulkan

genangan perairan terbuka di kejauhan. Aku mengayun-ayunkan tamborin,

dan menyanyikan apa pun yang dimainkan pemain piano; saat ini lagunya

“On Top of Old Smoky.” Aku mengayun-ayunkan tamborin dan

menyanyikan lagu itu keras-keras hingga semua orang menyingkir.

Tetapi siapa yang bisa memelankannya? Sebab kami sedang mendekati

Kutub.

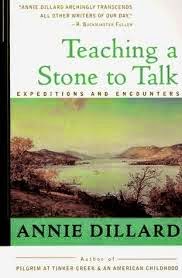

Dalam kenangan

Gayuh Utami Nugroho, semoga Allah memudahkan urusannya. Diterjemahkan

dari Annie Dillard, An

Expedition to the Pole

dalam Teaching

a Stone to Talk,

HarperPerennial, 1992, h. 29 – 64.

Comments

Post a Comment